作为锂离子电池之后最有前景的候选者之一,可充电氟离子电池(FIBs)自2011年问世以来凭借其高元素丰度、低成本和高理论能量密度有望成为下一颗储能界的明星。在匹配特定的正极和负极时,FIBs的能量密度理论上可以达到5000 Wh L-1。然而,在过去13年的发展中,由于缺乏合适的电解质进行快速有效的F离子传输以及兼容活性负极,实际的FIBs还无法达到能量密度的理论值。目前开发的电解质可分为陶瓷固体电解质和液体电解质,但两者在各自领域都遇到了相应的挑战性问题。陶瓷固体电解质通常在室温下表现出低离子电导率,仅在更高温(比如150°C)下可逆运行,并且通常使用稀土元素,导致FIBs成本的显著增加。而基于氟受体的液体电解质界面稳定性通常较差,容易导致活性物质溶解,并且由于使用易燃溶剂通常面临安全问题。固体聚合物电解质(SPE)不仅可以避免有机液体电解质的易燃性,而且由于机械刚度较低,还可以改善电极和固体电解质之间的界面接触。因此,开发一种全新的氟离子聚合物电解质来实现室温氟离子传输和电极持续可逆氟化/脱氟,对FIBs的发展至关重要。

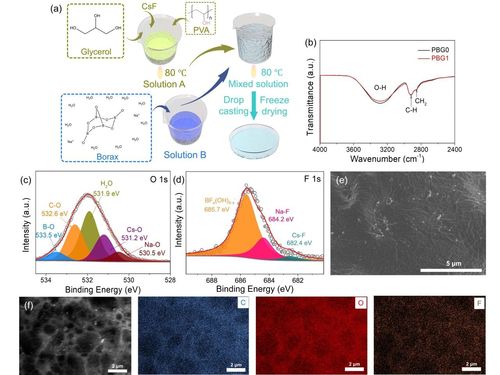

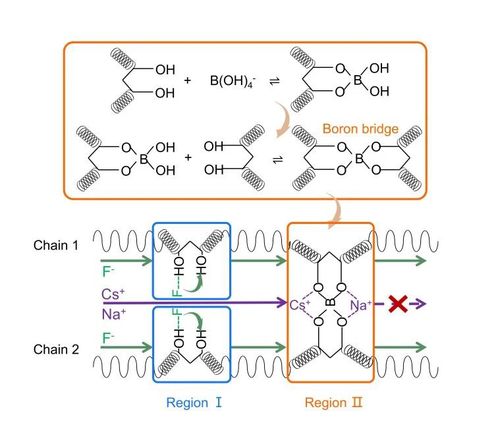

近日,中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队首次提出聚合物型近室温全固态可充氟离子电池的构筑理念,开发了一种针对可充氟离子电池的聚乙烯醇-硼砂-甘油(PBG)基聚合物电解质。通过聚乙烯醇(PVA)链上F-和-OH之间的氢键作用可实现氟盐的解离以及F-沿PVA链的传输。而从硼砂中解离的B(OH)4-可以用作交联剂,通过与PVA上的羟基反应脱水形成具有3D交联结构的聚合物。PVA基膜通常表现出高结晶度和高熔点,导致机械性能和界面接触欠佳,而合成过程中加入甘油,可以通过硼介导的交联与聚合物链强烈相互作用,可以显著消除PVA的结晶微区,提高聚合物的低温抗冻性和机械性能。与硼砂交联后,路易斯碱性硼酸酯位点能够通过离子-偶极相互作用抑制阳离子穿梭和活性材料在电解质中的溶解。

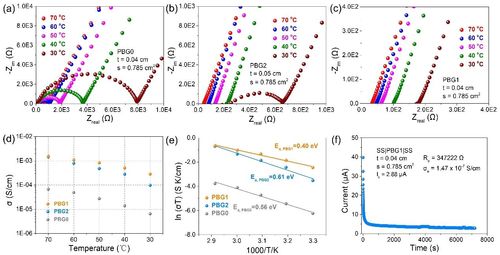

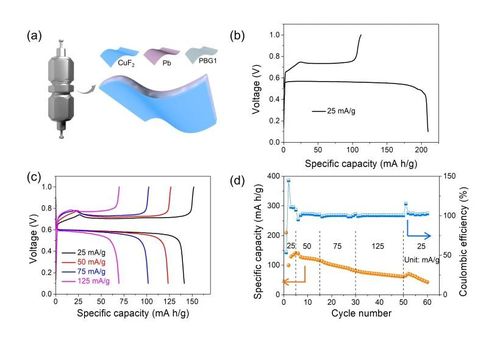

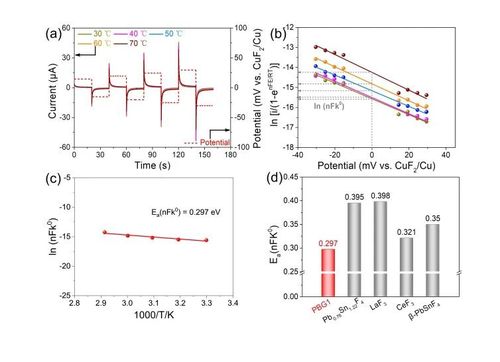

得到的PBG电解质的离子电导率在30°C时为2.82×10-4S cm-1,在60°C时高达1.08×10-3S cm-1(接近液态电解质水平)。此外,PBG电解质的平坦柔软表面能够与正极进行更充分的接触,可以显著降低电极/电解质界面传输过程的活化能。得益于高离子电导率和更容易的界面传输,即使在没有界面润湿剂和额外离子导电网络以及纯金属箔作为负极的条件下,基于PBG聚合物电解质的全固态FIBs的初始放电容量在25 mA g-1时高达209.7 mAh g-1,可逆容量保持在141.3 mAh g-1,能够在125 mA g-1的高电流密度下进行可逆循环,并保持稳定的库仑效率(~100%)。这项工作为安全可靠且柔性的FIBs设计提供了一种全新的解决方案。

相关成果以“Polymer Electrolyte Based All-Solid-State Rechargeable Fluoride Ion Batteries”为题发表于Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2410891。论文第一作者是上海硅酸盐所博士生余一凡和李古月,通讯作者是李驰麟研究员,相关研究得到了国家自然科学基金委和上海市科委等项目的资助和支持。

图1 PBG电解质的制备和表征

图2 PBG电解质中的反应和离子迁移机制

图3 PBG电解质的离子电导率和电子电导率

图4 CuF2|PBG1|Pb全固态电池在60℃下的电化学性能