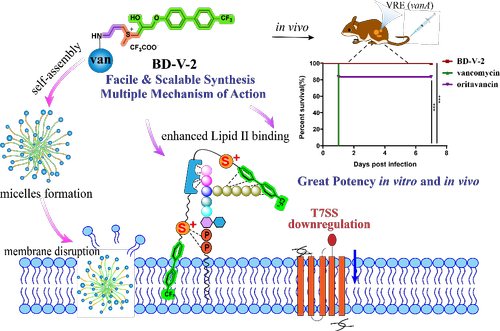

2025年4月8日,中国科学院上海药物研究所管栋梁课题组联合陆军军医大学免疫制品国家工程研究中心章金勇课题组在Journal of the American Chemical Society在线发表题为“A Rationally Designed Sulfonium Lipoglycopeptide with Micelles Self-Assembly to Combat Multidrug Resistance via Dual Enhanced Cell Wall-Membrane Inhibition and T7SS Proteins Downregulation”的研究论文。联合团队通过理性设计新型硫鎓修饰的万古霉素衍生物,得到了一个脂糖肽类候选药物分子BD-V-2。该分子通过多重作用机制来发挥强效对抗耐药阳性超级细菌的疗效,并显示出了良好的成药性性质,是极具开发前景的新一代糖肽类抗生素代表,也提供了针对超级细菌的应急药物储备。

抗微生物药物耐药性(AMR)是人类面临的十大全球公共卫生威胁之一。2019年,全球约有127万人因为感染耐药性细菌而死亡,近500万人的死亡与此相关。据估计,2025年至2050年间,AMR将总计直接导致3910万人死亡及1.69亿例相关死亡。因此,开发针对耐药超级细菌的新型有效的抗生素药物是刻不容缓的。 万古霉素作为糖肽类抗生素的代表成员,已经在临床上使用了接近70年,被誉为人类对付顽固耐药阳性菌感染的“最后一道防线”。万古霉素主要通过与肽聚糖前体Lipid II结合抑制细胞壁的生物合成发挥抗菌作用。然而,近年来对万古霉素耐药的超级细菌,例如对万古霉素耐药金黄色葡萄球菌(VISA)和对万古霉素耐药肠球菌(VRE),不断出现,它们主要通过增厚细菌细胞壁或者突变靶点使万古霉素不敏感或失效。同时,万古霉素对临床上越来越多的对甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌MRSA菌株造成的系统感染疗效降低。万古霉素作为“最后一道防线”,岌岌可危,面临坍塌。因此,开发针对MRSA和VRE等耐药超级细菌的新一代糖肽类抗生素尤为急迫和重要。

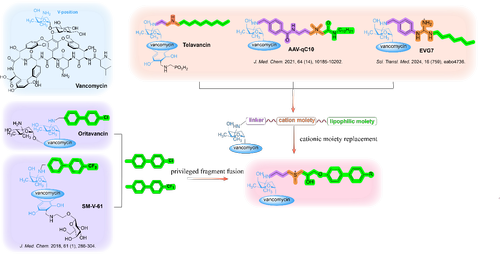

本项研究工作中,联合团队受上市药物奥利万星、特拉万星、临床在研糖肽类抗生素SM-V-61以及其他研究团队近年来报道的强效的万古霉素类似物结构特点的启发,创新性的将硫鎓阳离子片段与疏水联苯优势片段相融合,同时保持特拉万星的柔性连接子部分,设计并合成得到了3个新型脂糖肽类分子BD-V-1、BD-V-2和 BD-V-3。该类分子尽管偶联了强疏水片段仍然展示出了较好的水溶性,这可能与结构中硫鎓部分的引入有关。

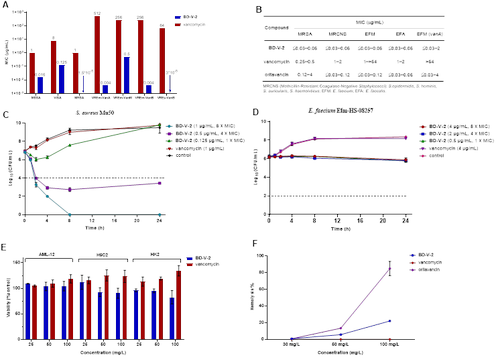

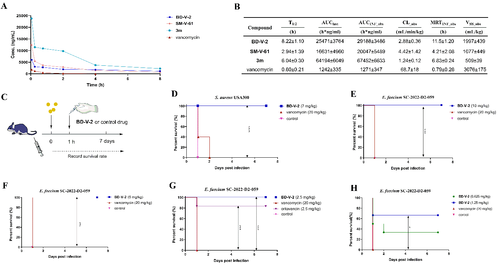

通过对多种耐药阳性细菌的体外抗菌活性(MIC)测试,研究人员发现这3个脂糖肽分子的抗菌活性远远优于万古霉素和多种对照抗生素,达到了2-3个数量级以上的活性提高,其中多株特定菌株的抗菌活性提高了7个数量级。进一步的,科研人员挑选出最佳的BD-V-2分子,测试了8类临床分离的耐药阳性菌,发现该分子在各类阳性菌中均表现出了远远优于万古霉素的抗菌活性,具有较好的广谱性。 图2 体外抗菌性质研究与体外安全性评价 在抗菌性质的探究中,BD-V-2分别显示出了对VISA和VRE的杀菌和抑菌活性。初步的安全性评价证明了BD-V-2较高的安全性系数,且不易引发溶血。进一步的体内药代动力学研究表明,BD-V-2对比万古霉素有更优的PK参数。在体内药效评价中,无论在MRSA还是VRE感染的致死性败血症模型中,BD-V-2都显示出了强劲的体内保护效力。在具有更少治疗选择的VRE系统感染模型中,单剂量2.5mg/kg的BD-V-2仍然显示出100%的保护率,优于目前报道的所有万古霉素衍生物分子。 图3 体内药代动力学与体内药效学研究 在作用机制的探究过程中,研究团队发现,BD-V-2 结构中含有的正电荷硫鎓片段,能够辅助万古霉素锚定在细菌细胞膜上,与PG相互作用,增加细胞膜的通透性,引发细胞膜去极化,最终导致细胞膜结构遭到破坏。值得注意的是,BD-V-2 不仅能作用于细胞膜,还能显著提升对细菌细胞壁生物合成的抑制效果,使 park 核苷酸大量累积。深入研究表明,这种抑制能力的增强,源于 BD-V-2 与 lipid II 存在两个区别于万古霉素的结合位点。这种“膜-壁”双重抑制作用机制,有效降低了细菌产生耐药性的风险,确保了 BD-V-2 长效发挥抗菌效果。 图4 多重作用机制简图 最后,BD-V-2的另外两种全新机制被揭示。首先,基于BD-V-2的结构特点,研究团队与吴振永团队合作,通过TEM和DLS等手段发现了这一分子具有自组装成胶束的性质,这是在之前所有的万古霉素类似物工作中从未报道过的全新的特性。同时,通过蛋白组学的分析,团队发现BD-V-2能够全面下调USA300菌株中所有的VII型分泌系统(T7SS)相关的蛋白,这也是首次报道的糖肽类抗生素衍生物分子的抗毒力作用机制。这两种新机制的揭示无疑为后续新型糖肽类抗生素开发的相关研究开辟了新思路和新方向。

上海药物所-沈阳药科大学22级联合培养硕士研究生谢源源和博士后王晓文博士为该论文的的共同第一作者,上海药物所管栋梁研究员、陆军军医大学的章金勇教授为共同通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金项目、山东省自然科学基金项目、烟台新药创制山东省实验室启动基金、上海市超级博士后基金以及国家资助博士后研究人员计划C档的资助。特别感谢上海药物所黄蔚研究员、吴振永研究员、赵永旭研究员、陈菲菲副研究员、山东第二医科大学的张静文副教授、陆军军医大学邹全明教授对本项研究提供的指导和帮助。

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c18630