新时代科技工作者积极投身科技创新,不断开拓科技前沿,并为社会发展做出贡献。他们上天入地下海,勇于探索未知领域,推动科技进步,为人类社会的发展注入新动力。中国科学院声学研究所东海研究站党办特别策划“看图说话”系列报道,展示身边新时代科技工作者的风采。

01 汗湿后背——这是一张充满味道的图片

烈日下的舱室内蒸腾着热浪,水声物理研究室孙东飞的短衫早已被汗水浸透,像第二层皮肤般紧紧贴在脊背上。空气中弥漫着汗水与柴油夹杂的味道,而他的全部注意力,都集中在已被阳光炙烤得滚烫的绳索上,他弯着腰娴熟地整理着绳索,干涸的嗓子和同伴们喃喃道:“别看只是理绳子,保持试验场所的整洁也是试验成功的关键,这是老科学家向大威先生说的”。随着左右手的交替,汗水顺着手臂滴在滚烫的甲板上,好像瞬间蒸发出滋滋轻响。

02 狭小的空间,检修只能匍匐或者平躺

在潮湿的船坞内,水声工程技术研究室张旭躺着拍下了这张安装在船底的换能器照片,给了设备另一个视角。

换能器一经安装,所有的测量、检修只能在匍匐或者平躺中进行,作业完毕撤出船底时,脸上、手上和身上都沾满了泥水,脖子僵硬,四肢酸麻,但当确认已精确测量到了换能器的安装姿态角后,嘴角边释然的浅笑仿佛将所有的不适一笔抹掉。

03 松花江上,与冰对决

松花江上,深海科学与信息技术研究室石扬蹲跪在厚厚的冰面上,臃肿的防寒服让她像只笨拙的北极熊,尽管如此,零下二三十度的寒风仍然轻松穿透五层保暖面料。

此行任务是保障航行器在冰下作业安全,设计和优化声学定位系统需要不断创新,以应对冰下复杂的环境挑战。冰下环境恶劣,在现场极寒条件下坚持数据监测和分析更充满艰险和不确定性,但当她看到连续的定位轨迹时,冻僵的双手、多天的疲惫,都化作了此刻独有的勋章。

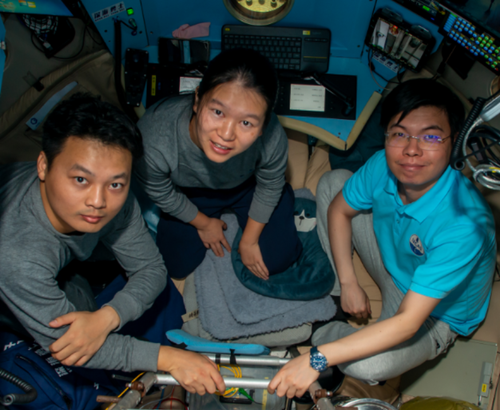

04 搭载“深海勇士号”下五洋捉鳖

水下1500米的大海深处,“深海勇士号”的载人球舱内,仪表盘的蓝光映照着年轻的面庞。密闭空间里循环系统嗡嗡作响。舱外,潜水器承受的压力相当于将一辆轿车的重量压在小拇指的指甲盖上,潜航人员任何一点动作都要特别小心翼翼,容不得半丝疏忽。长时间的有限空间作业,令人身心俱疲。然而,身体上的酸痛和心灵上的孤寂,注定成为深海探索征程中最珍贵的注脚。此时此刻,他们内心汇聚的只有经略海洋,开启中国深海探测新篇章。

海底声学研究室邹彬彬携着“潜载6000米耐压型浅剖仪”搭载“深海勇士号”一起出征,他说:“耐压型浅剖仪特别设计用于深海等高压环境,能够在极端条件下正常工作并提供准确的数据。有了它,海底掩埋目标探测不再是梦想。”