糖尿病已成为全球范围内最具威胁的慢性疾病之一。近年来,中国糖尿病患病率已高达11.9%,总患病人数居全球首位,却仍面临知晓率低、控制率低的双重难题。今年年初,中国工程院院士、上海市糖尿病重点实验室主任贾伟平在《自然代谢》(Nature Metabolism)联合发表综述,梳理中国糖尿病的流行病学趋势:过去20年间,中国糖尿病患病率增长了3.5倍,呈现复杂化的流行趋势,发病年轻化、未诊断率高、并发症负担重。

上海市糖尿病重点实验室依托单位为上海市第六人民医院,围绕科研与临床相互支撑,聚集着一支专注于糖尿病防控的科研团队,以中国人群的特殊病理特点,人群队列、遗传特征、预警监测干预新方法研究为支点,用扎实的数据、一次次临床随访、一个个研究项目,逐步回答着糖尿病防控的中国问题,构建起一整套“从人到病、从病到机制、从机制回临床”的研究闭环。“科研的起点和终点,都在患者身上。”

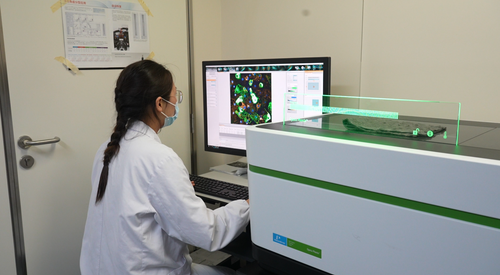

从人群出发:写在国人特点里的科研初心 糖尿病防控不是纸上谈兵,它发生在医院门诊、病房、社区卫生中心的每一个角落。而上海市糖尿病重点实验室的科研故事,正是从这些地方起步的。“我们的研究不是从文献里找问题,而是从病人身上找问题,再用基础研究的手段去解答。”这种研究逻辑,让实验室从成立之初,就带有一种独特的“临床印记”。 “我们通过临床和人群研究发现,中国人的糖尿病发病机制和西方不同,很多患者并不肥胖,却依然高发。”贾伟平在接受采访时表示。这类患者往往有着四肢纤细、腹部脂肪堆积的体型特征,俗称“大肚子、细四肢”。临床团队反复观察发现,这样的体型不仅与糖尿病密切相关,也更容易并发脂肪肝、心血管疾病等问题。 这种表型差异,背后藏着怎样的遗传逻辑?2008年,重点实验室成立后,研究团队以此为线索,着手绘制中国人2型糖尿病的遗传易感图谱。据介绍,团队已发现了约40个与糖尿病相关的遗传易感基因,并进一步开展了功能研究,探索它们在发病机制中的具体作用。 “我们看到表型再研究机制,打靶才打得准。”在贾伟平看来,这种从“病人到实验台”的研究模式,使成果更容易转化应用。 与此同时,实验室还建立了覆盖广泛的人群样本库,为后续的发病机制研究、诊断方法开发和药物筛选提供了关键支持。在探索中国人群遗传背景的同时,团队也在推动技术标准建设。比如,在持续葡萄糖监测技术(CGM)应用初期,国内并无中国人群的正常参考范围。重点实验室牵头制定了全球首个CGM中国人群正常标准,“这项研究成果不仅写进了中国指南,也被国际广泛采纳。” 技术也要接地气:AI在“基层防控”中找到了用武之地 如果说人群研究为糖尿病防控提供了“地图”,那么智慧医疗的应用就是推动防控落地的“引擎”。上海市糖尿病重点实验室的研究并未停留在数据和理论层面,而是始终围绕一个目标展开:如何让科技真正服务患者,尤其是基层的患者。 2018年,上海市推出公共卫生行动计划,首次提出要建立糖尿病预防与诊治整合体系,实现慢病防控的医防融合。重点实验室承担起关键环节——以智慧医疗技术打造糖尿病防控的“新工具”。团队首个重点项目,便是用人工智能辅助糖尿病视网膜病变筛查。彼时,上海20万糖尿病患者接受了眼底拍照筛查。每一张照片都成为算法训练的“教材”,最终构建了糖尿病视网膜病变辅助智能诊断系统——DeepDR,实现了对糖尿病视网膜病变从轻度到增殖期病变的全病程自动诊断,并能对眼底图像的质量进行实时反馈以及眼底病变的识别分割。“我们期望基层医生能够迅速且精准地做出判断,从而使患者得以尽早确诊并接受及时干预”。 有了第一步探索,团队进一步升级算法。2024年初,DeepDR Plus深度学习系统问世,在全球率先实现对DR进展长达5年的风险预警和进展预测,超越该领域此前技术,它不再只是识别病变,还能基于大数据和人工智能技术,对患者未来并发症风险进行分层预测。这意味着医生可以更精准地告知患者:下一次并发症筛查该在何时进行,从而降低成本、提高效率。 此后,研究团队通过医工交叉合作研究,构建了全球首个面向糖尿病诊疗的视觉-大语言模型的多模态集成智能系统——DeepDR-LLM。首次向全球提供了面向糖尿病医疗垂直领域的多模态大模型应用成效的高质量循证证据。 智慧医疗工具的成功,离不开持续的支持与合作。在上海市科委的支持下,实验室获批组建上海市代谢相关疾病智慧防控“一带一路”国际联合实验室,旨在糖尿病防治领域开展广泛国际合作,携手打造人类卫生健康共同体。借助这一平台,团队与多国队列开展数据共享、技术联合攻关,为AI筛查和智慧诊疗积累更丰富的样本和临床经验。

用“吃”给出防控新解法 糖尿病的防控不仅是医院里的诊断和药物治疗,它更深植于每个人的一日三餐之中。在上海市糖尿病重点实验室,饮食干预和肠道菌群研究正成为科研团队探索糖尿病防控的新引擎。他们希望通过更符合国人口味、生活习惯的饮食方案,为高危人群和患者群体找到一条可行的、可推广的生活干预路径。 在上海市糖尿病重点实验室副主任李华婷看来,“从生活方式干预”是未来慢病防控中极具潜力的一环。“我们希望提供的是一种有循证依据且可持续的生活方式”。 抗性淀粉研究就是其中代表。抗性淀粉存在于青香蕉、全谷物、豆类等天然食物中。虽然它不能被我们直接消化,但可以被结肠中的微生物菌群发酵。这一研究起初是从临床研究中发现,抗性淀粉可调控肠道菌群组成,促进“有益菌”的增殖和“有害菌”的减少,对肥胖、脂肪肝和胰岛素抵抗具有改善作用。团队采用粪菌移植技术,将接受抗性淀粉干预者的粪菌移植至无菌胖鼠,发现老鼠同样出现了“瘦身”现象。这进一步证明了抗性淀粉是通过调控肠道微生态实现代谢改善的,而不仅仅是简单的能量摄入减少。抗性淀粉天然存在于食物中,也可以作为膳食补充剂添加入日常饮食,这种干预不仅经济,而且容易被人们长期接受和坚持。 饮食干预的探索远不止于此。团队在研究抗性淀粉的同时,也持续挖掘天然产物在防控糖尿病中的可能性。他们希望,这些从自然中提取的“良方”,能够兼具安全性和易接受性,让更多高危人群和患者将防控措施融入日常生活。