2025上海生物医药产业周今日正式开幕。作为汇聚生物医药产业全链条相关方的高能级平台,创办5年来,一直是观察上海生物医药产业动态的窗口。

以政策兴链,推动制度创新、改革突破。生物医药作为上海三大先导产业之一,始终走在改革创新的前沿,推出了许多首创性举措,不少已在全国推广。比如,药品上市许可持有人制度(MAH)在上海率先启动后,不到一年便在全国10个省市试点。“上海改革,就是为了‘降低创新成本、畅通创新链条’,全产业链条上哪里有堵点,我们就通哪里。”改革者一言道尽本意。

生物医药产业创新周期长、投入大、风险高,任何一环的“梗阻”,都可能拖慢一款救命新药问世的速度。因此,上海始终瞄准产业发展中的痛点、堵点、难点,着力破除阻碍创新要素自由流动的“藩篱”,让致力于创新的药企,不再为一纸批文“跑断腿”、为一份生物制品通关“心焦急”,创新药械上市后入院难“久等待”。

大江东记者撷取去年以来上海生物医药领域体制机制创新的几个“切片”,观察整个改革成效。

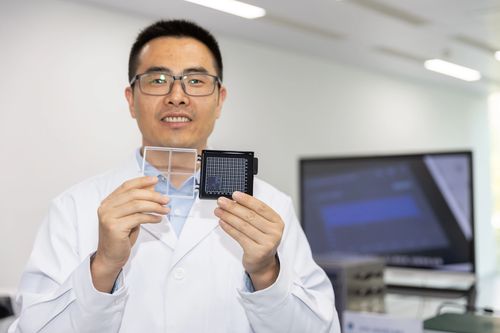

改革“双行道”:一头通向患者福祉,一头通向成果转化 “作为医务工作者,我可能比其他患者更清楚,乳腺癌术后5年内复发的概率是很高的,但在国内很难找到合适的保险产品为我们这样的患者提供保障。”乳腺癌患者赵女士说起“患病投保难”,不尽感慨。 两个月前,一份由上海临床创新转化研究院(以下简称“上海临转院”)牵头联合保险公司开发的“带病体可投保”的创新型保险产品,给她带来希望。今年8月,上海金融监管局、上海市医保局等七部门联合发布了《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》,其中一项举措,正是支持“带病体”保险等创新型商业健康保险产品,开展创新试点。 长期以来,严重高血压、糖尿病患者及癌症术后人群等带病群体,几乎被传统健康保险拒之门外。如何满足这类群体的保障需求,同时平衡保险公司的经营风险,是困扰业界多年的难题。 中外医药企业代表在2024上海国际生物医药产业周现场共同发起医药产业全球合作发展倡议。陈正宝摄 上海率先“破冰”,挖掘高质量医疗健康数据的“用武”之处。“乳腺癌保险”正是这一创新的缩影。它并非传统意义上的健康险,而是与创新药械使用、规范诊疗方案紧密结合。通过高质量医疗数据研究,赋能保险精算,精准评估风险,为符合条件的带病群体提供可负担的保障,通过商业保险推动创新药械普及应用。 “这款产品实现了特定肿瘤的保险保障与规范化诊疗路径和健康管理服务相结合。”上海临转院总裁段琦介绍,“一方面,它帮助患者缓解了高昂的医药费用压力,避免因病致贫、因病返贫;另一方面,通过保险牵引推动院内规范化诊疗、院外个性化管理,降低整体医疗支出,实现患者、医疗机构、保险机构的多赢。” 自“带病体”保险推出以来,已与上海6家三甲医院开展合作,并纳入39家药企63款乳腺癌相关创新药物,加速创新药械临床转化。 前不久,姜先生为69岁乳腺癌母亲投保1万多元/年。作为保险业从业者,他高度认可产品对高龄和高风险分型患者的分层分级保障方案设计。“我母亲的癌症分型较差,加上年纪大,复发可能性极高,一旦复发治疗难度高且费用不菲。这款保险产品不光保障了复发的全部治疗费用,还覆盖了未进医保的创新药械及质子重离子治疗费用。这不仅是金融产品的创新,更是医疗服务模式和社会保障体系的有益补充”。 一头通向患者福祉,一头则通向成果转化,上海临转院本身也是医疗事业改革的产物。 “以前,公立医院的临床研究成果要实现技术入股,面临诸多困难。常见做法是成果研发的医生团队里,有成员从医院离职后,全职加入新成立的技术公司。但这样做,仅解决了研发团队的持股收益分配问题,医院方利益较难保障。”段琦介绍,上海申康医院发展中心作为37家市级三甲医院的办医主体,于2024年9月成立了上海临转院,就是为了从体制机制上解决上述公立医院成果转化难题,搭建“一站式”“全链路”临床成果转化平台。 “临转院代持公立医院发明专利作价入股形成的股权,解决医院因体制机制限制无法直接持股的问题。”段琦说。成立仅一年,上海临转院已帮助4家公立医院的临床研究成果以公司化运营方式转化落地。最重要的是该种成果转化模式,既可以保障医院的股权收益,又进一步明确医院和医生研发团队的收益分配,有效解决了临床研究成果转化的难点和堵点,丰富了成果转化的路径。 通关“高速路”:为病患争分夺秒,为企业节减时间和成本 “生物医药产品用于临床治疗,时间就是生命,效率就是竞争力。”复星凯瑞(上海)生物科技有限公司准入与公共事务副总裁汪祥宁有着切身体会,“尤其是特殊生物制品,往往储存条件极为苛刻,通关速度直接关系到治疗进程和企业成本”。 他举例,病患的血液制品入境后,用于复星凯瑞生产的CAR-T细胞治疗制品。“制成后是液体状的注射剂,须在零下150度以下的液氮中存储。出入境检验检疫时,不能过 X 光、不能开箱。制备进度等不起,患者更等不起。” 转机出现在2020年。依托上海自贸试验区的制度创新优势,上海开始探索生物医药特殊物品进口便利化试点,为像复星凯瑞这样的生物医药创新企业开辟了“绿色通道”。 复星凯瑞工作人员“打包”CAR-T细胞治疗制品。采访单位供图 “列入‘白名单’的企业和物品,可以通过提前申报、风险评估、分类管理等方式,享受更加便捷高效的通关服务,解决了病患血液制品入境的难题。但特殊生物制品出境难有待破题。”汪祥宁说。 “我们精准对接企业需求,对创新药和创新医疗器械实行‘提前介入、一企一策、全程指导、研审联动’,对创新药械注册申报、现场核查、审评审批中遇到的问题提供专业服务和支持,全力帮助企业把创新研发成果转化为新产品、转化为生产力。”上海市药品监管局党组成员、副局长郭术廷说,上海建立联合监管机制后,汇集了多个行政主管部门的意见,形成最终的评判结果,解决了复杂操作的通关问题。 “我们提前把特殊生物制品的出境方案上报,多部门联合监管,手续简化了,审批节奏明显加快,对境外患者的治疗流程也更加顺畅。”汪祥宁说,以前港澳的患者要到深圳,采血送至上海,制备好后再送到深圳,患者至少得往返深圳两趟。如今,他们只需要在港澳本地的医院,治疗时间至少缩减了10天。这条“高速路”,不仅为企业节省了时间和资金成本,更重要的是为患者赢得了宝贵的治疗窗口期。 破除“进院难”:畅通创新药械入院“最后一公里” 上海安清医疗器械有限公司,一直专注于CMOS高清影像内窥镜的研发与生产,产品涉及耳鼻喉科、消化内科、妇科等多个医疗领域。公司华东大区销售总监狄琛说,公司新研发的一次性内窥镜,与传统的内窥镜设备比,具有费用低、感染风险低等优势,但是,“之前医院较少使用一次性内窥镜,而我们的产品没有同类产品做对照组,医院临床又要求必须有对照组数据,因此一直难落地”。 在位于嘉定区的上海械谷创新医疗器械产业园瑞金创新中心展示区,工作人员展示用于无创血糖仪的芯片。王翔摄 安清公司遇到国产创新药械“入院难”,并非个案。国产创新器械因研发投入大、临床效果好,往往定价较高,加之手术体量大,医院引进后会拉高病患治疗的“耗占比”,大多院方积极性不高。其次,创新器械进医保后,医生在手术中使用这些耗材会占用较高的医保额度。“拟引进的器械必须经医院的耗材入院评审机制审核,医院每隔一段时间才做审核,我们只能等。”狄琛补充道。 针对国产原创药械“最后一公里”难点,上海市2024年发布的“37条”新规里就有专门对此的“纾解”:在国家医保药品和“新优药械”产品更新发布1个月内,上海医疗机构根据临床需求和医院特色,将相应创新药械以“应配尽配”原则配备使用;及时将符合条件的药店纳入“双通道”范围;加强对市级医院创新责任考核,医疗机构不得以用药数量、药/耗占比等原因限制创新药械入院。 “政策支持让我们能更专注于创新药械研发。”狄琛表示,“进入新优药械目录后,短短几个月,我们的一次性输尿管内窥镜已经进入上海41个医疗机构临床使用。”这“最后一公里”的畅通,打通了创新药惠及患者的“末端循环”。 既关注龙头企业,也大力培育中小微创新企业;不仅提供空间载体,更注重打造涵盖研发合同外包、临床试验、注册申报、资本对接等全链条的专业服务体系。2024年,上海生物医药产业规模近万亿元,其中制造业产值超2000亿元,同比增长5.5%;新增获批Ⅰ类国产创新药7个、境内第三类创新医疗器械15项,数量位居全国前列,创新成果持续涌现。 “上海的改革,核心是遵循生物医药产业的创新规律,营造鼓励创新、支持原研药的发展环境。”上海市科委生物医药处负责人表示,“下一步,我们将继续围绕细胞与基因治疗、医学人工智能、脑机接口等前沿领域,深化全链条创新与改革,进一步激发各类主体的内生动力和创新活力”。 破除壁垒,疏通堵点,让人才、资本、技术、数据等创新要素澎湃涌动,上海正以持续的体制机制创新,滋养着生物医药这片创新的“热带雨林”。