如何让机器人有更聪明的“眼睛”乃至“大脑”?当一批又一批的创新力量齐聚前沿赛道,如何为他们的奔跑注入持续动能?

近日,在上海市科学技术委员会指导下,由上海科学技术交流中心、杨浦区科技和经济委员会、上海杨浦科技创新(集团)、类脑智能产业创新发展联盟、上海时识科技有限公司/智脑工场(上海)智能科技有限公司联合举办的长三角类脑智能专题论坛在上海杨浦区长阳创谷成功举办。论坛以“脑智融合·赋能未来”为主题,汇聚政产学研资各界代表,围绕类脑智能的技术突破、产业化落地与生态建设展开深度对话,共同探索类脑智能的产业化路径与发展前景。

本次论坛汇聚七位专家学者,从技术前沿、产业实践、跨界融合三个维度,展现了类脑智能的创新脉络。

从感知到决策:类脑智能的技术突破

在技术前沿领域,专家学者们描绘了一幅从“更聪明的眼睛”到“更聪明的大脑”的完整技术图谱,展现了类脑智能从精准感知到智慧决策的完整发展路径。

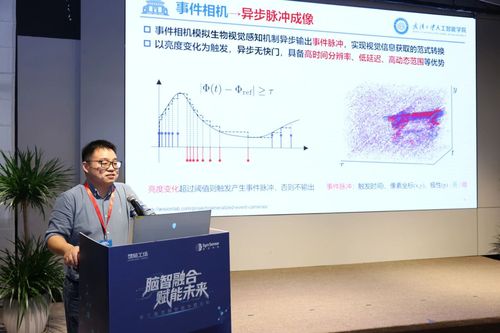

“我们事件驱动的智能成像,可以让这个世界拥有更聪明的眼睛。”武汉大学人工智能学院教授余磊以此开篇,展示了其荣获2024年日内瓦发明展专利金奖的事件驱动智能成像技术。该技术凭借高时序分辨率、低延迟等优势,不仅在核反应堆监测中实现了对微小异物的瞬间捕捉,更在手机影像增强等消费电子领域展现出广阔应用前景,为智能感知提供全新范式。

如果说“更聪明的眼睛”解决了“看得清”的问题,那么“更聪明的大脑”则要解决“想得明”的挑战。在这一方向上,中国科学院脑智卓越中心博导张铁林提出了构建“更聪明的大脑”的创新路径。他开发的“类脑具身智能系统”采用独特的双通路架构,为解决机器人智能的核心难题提供了全新思路。

“当前的人形机器人虽能完成复杂动作,却大多依赖后台操作员的远程控制。”张铁林直指行业痛点。他提出的解决方案融合脉冲神经网络“快思考”与AI大模型“慢思考”,兼顾毫秒级应急响应与复杂任务规划。“我们致力于将类脑快速反应与AI高级认知能力深度融合,”他强调,“最终服务于养老助残等迫切的社会需求。”

从国际视角看,苏黎世应用科技大学教授Yulia Sandamirskaya通过远程连线,从硬件层面补充了关键技术支撑。她深入阐释了神经形态计算在实现智能系统时的独特优势:“传统深度学习在处理机器人多模态传感数据时存在先天不足,而神经形态芯片能够大幅提升能效并实现持续进化。”她展示的无人机高速避障案例,生动证明了这类硬件在实时智能系统中的巨大潜力。

从“智能之眼”到“决策之脑”,再到“高效硬件”,这些突破共同构成了类脑智能发展的完整技术链条,标志着我们正从传统的“执行智能”迈向真正的“认知智能”新时代。

从实验室走向应用场:类脑技术的产业化实践

当技术路径日渐清晰,类脑智能正加速从实验室走向产业化应用。在产业实践方面,多家上海创新企业和研究机构展示了从芯片底层到应用场景的完整产业布局。

在产业战略布局层面,时识科技创始人兼CEO乔宁描绘了类脑技术的三大发展路径:“我们正从三个方向推进产业化:新型事件相机瞄准消费电子市场,类脑感算一体芯片聚焦边缘计算场景,而脑电信号处理芯片则是我们认定的‘类脑终极杀手级应用’。”这一全景式布局,展现了类脑技术从底层硬件到高端应用的完整产业生态。

在底层芯片架构领域,甘肃省微架构与系统工程研究中心副主任张海军带来了突破性进展。“我们专注于全异步电路设计,完全摒弃传统芯片的全局时钟架构。”他解释道,“异步机制实现真正的事件驱动计算,按需工作、无需休眠。”数据显示,基于该架构的处理器能耗比同步架构降低80%以上,其张量服务器板卡有望将算力中心能耗降至传统水平的十分之一,在算力需求爆炸式增长的今天具有巨大的经济价值和环保意义。

这些实践验证了类脑智能从实验室走向应用的可行性,标志着覆盖硬件、算法到应用的完整产业生态正在形成,为培育新质生产力奠定了坚实基础。

从精密医疗到智能终端:类脑领域的跨界融合

当技术突破与产业需求深度碰撞,类脑智能正在医疗健康和消费电子等跨界领域催生出一系列令人瞩目的创新应用。

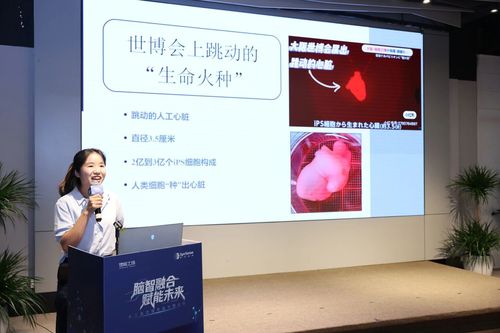

在精准医疗这一高门槛领域,上海交通大学医学院附属瑞金医院研究员杨蕊馨团队成功实现了“碳基”生命与“硅基”智能的巧妙结合。“我们建立了国内首个类器官团体标准,这是体外构建人体器官模型的重要突破。”杨蕊馨介绍,其团队不仅成功培育出功能完整的心脏类器官,更借助AI平台实现了高效药物筛选和个性化治疗方案制定,为精准医疗带来革命性突破。

与此同时,在规模化消费电子市场,宁波攸灵科技有限公司创始人邢雁南将类脑技术成功转化为具有市场竞争力的产品方案。他的团队开发出基于事件相机和类脑芯片的智能交互系统,实现了技术突破与商业价值的完美结合。“传统遥控器已难以满足现代智能设备的需求,”邢雁南表示,“我们的方案实现了像素级精准的空中指向和手势识别,功耗仅为传统方案的十分之一。”该方案已获得多家头部厂商认可,将在下一代智能终端设备中投入使用。

从实验室的精准医疗到市场的消费电子,类脑技术的跨界融合正展现出其独特价值。这种双向赋能模式不仅证明了技术的广泛应用潜力,更标志着我们正为各行各业开启全新的智能变革空间。

从生态构建到产业赋能:谱写产学研协同新篇章

在圆桌对话环节,与会专家一致认为,类脑智能仍处于产业化初期,芯片能效、算法适配与开发工具链成熟度是当前亟需突破的核心瓶颈,而破解的关键在于深度的产学研跨界协同。

长三角地区凭借其研发资源与制造业基础的双重优势,正通过构建“一平台、一联盟、一基金”协同体系,推动上海研发能力与苏浙皖产业链优势高效对接,为类脑智能发展提供理想沃土。

从技术突破到产业应用,类脑智能正在这片创新沃土上茁壮成长。展望未来,通过深化国际合作,各方将携手推动类脑智能稳健融入全球发展体系,持续突破技术与产业化难题,为培育新质生产力、应对复杂挑战贡献新的智能解决方案。