江舸 上海科技大学党委副书记、副校长

陈佳 上海科技大学生命学院教授

最近出炉的报告显示,我们连续六年位居全国高校专利转化合同额排行榜TOP10,而在过亿元合同数量上实现了并列全国高校第一。

但是在这些数据中,最让我骄傲的是:在申请的专利中,75%都有大学生的名字!

日新曲

2025.11.11 上海

江舸:

上科大是一所年轻的学校,它刚刚度过了12岁生日。上科大的成长,几乎与上海国际科创中心建设同步,这所中国最年轻的“双一流”高校,有一张闪亮的成绩单。

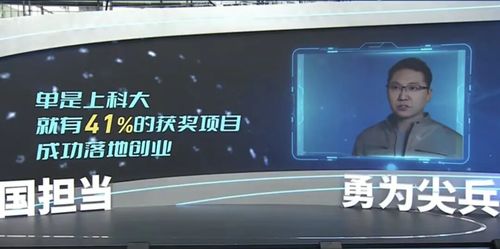

最近出炉的报告显示,我们连续六年位居全国高校专利转化合同额排行榜TOP10,而在过亿元合同数量上实现了并列全国高校第一。 但是在这些数据中,最让我骄傲的,是这个!在申请的专利中,75%都有大学生的名字! 十二年间,这里走出一批批具有创新创业精神的青年人才,也让大家见证了这座学校锐意改革的进取雄心。这里不仅培养出诞生出一个个前沿的创新成果,更通过接轨国际规则的科技成果转化模式,突破“纸变钱”难题,激活创新策源的不竭动力。那么,这样一所年轻的学校,在12年里高速发展,这背后的活力密码到底是什么呢? 首先,邀请大家和我一起参加一场盛会,接下来,我要请出我的数字分身“小江”。要说这个帅气的“小江”AI虚拟形象,就是由一支在双创大会上脱颖而出的大学生创业团队完成的。 CEO吴迪2015年考入上科大,在本科时就加入了虞晶怡教授的计算机视觉课题组。期间,吴迪参与研发的高精度人脸扫描设备——穹顶光场系统,在《流浪地球2》的制作中实现了应用。2020年,研究生期间他和实验室伙伴一起成立了影眸科技。当时,这支创业团队的平均年龄只有24岁。从最初致力于数字人、数字角色,到三维生成,团队一直在针对技术的不断进步和市场的需求作出敏锐判断和优化布局。这些年来,影眸科技,由美团龙珠、字节跳动领投,红杉中国种子基金及奇绩创坛持续跟投,目前已完成数千万美元融资。 影眸的成功,不是偶然,背后支撑着他们的,是上科大成果转化的“核心引擎”——OTT大学技术转移办公室。它不是传统行政部门“办公室”,而是成果转化与创业实践教育生态的助力者,更是全资源汇聚和全链条服务的创新枢纽,为科技成果转化架设起“高速公路”。 我们OTT有句金句:“当你有创业需求时,我们提供一切力所能及的支持。”影眸刚成立时,没场地?OTT立刻协调校内空间,给他们搭起“临时办公室”;遇到技术瓶颈?OTT牵线教授团队,手把手解决难题;缺资金、缺资源?OTT带着他们对接投资人,帮着打磨商业计划书。我们要的不是完美项目,而是给“敢闯的年轻人”试错的底气,哪怕错了,也有学校托底。 OTT还有第二句金句:“当你自己都不知道有创业潜力时,我们为你洞察先机。”很多教授、学生有技术,但不懂市场、不敢创业,OTT用敏锐的行业洞察帮他们“看见”市场潜力。比如接碱基编辑技术,两年前还只是一篇论文,如今却成了治愈地中海贫血患者的救命技术。 江舸: 那么,改变19个人生命运的碱基编辑技术,它是如何从“纸上理论”变成“救命技术”的?接下来,我们请出研发这项技术的年轻教授陈佳,来说一说。 陈佳: 大家好,我是上科大的一名教授,也是正序生物公司的创始人,碱基编辑技术,最初只是我的一篇论文。一开始我只想安安静静做学问,没有成果转化的想法,更没有亲自上阵创业的勇气,改变源自我们学校的创新创业大赛。当时有投资人和我说:“基因编辑的方向非常好,成果的质量非常高”。关键时候,更是OTT推了我一把,OTT办公室的老师帮我们把技术做了全面的布局保护在全球15个潜在应用国通过PCT途径申请专利。同时申请了相关的支撑专利,将一项科技上的新技术变成了一系列市场化的专利池。陪着我们厘清商业化路径,为项目引荐了多家战略投资机构,这也使我最终坚定了创业决心。 正序生物与上科大签署了总金额超1.7亿元的专利组合全球独占许可协议。正序生物研制的全球首个针对β-地中海贫血症的碱基编辑创新疗法,成功获得国家药监局的新药临床试验默示许可。 在OTT的帮助下,从一篇论文到新药临床许可,不仅很多患者因这个成果的成功转化改变了命运,而我也走出了一条全新的人生道路。 江舸: 谢谢陈教授,这就是上科大OTT,从“实践教育+专利运营+产业孵化”三个维度,布局科创产业早期孵化体系等8个方面工作,最终实现将学校专利许可给社会企业和上科大衍生企业,协同推动学校科技成果转化与发展的目标和愿景。如今,上科大OTT与超过300家“政产学研金服用”机构实现了紧密合作和协同创新。形成了“技术 - 专利 - 产品 - 产业”的闭环。 有人问:上科大的下一个“影眸科技”“正序生物”会在哪里?我想答案,藏在创新转化团队专业且热心的服务里,藏在我们学生的大胆追梦里,要想了解一所大学,一定要看看学生的样子。 接下来请出我的助演团队!同学们,和大家打个招呼吧!介绍一下你们正在忙什么? 徐彩莹: 我是上科大信息科学与技术学院的硕士生。我正在进行储能系统的研究。不过我不是琢磨怎么“造电池”,而是聚焦“怎么科学监测电池寿命”。具体来说,就是给电池复刻一个完全对应的“数字孪生”模型,然后精准掌握它的“健康状况”。未来我希望能为梯次利用和回收电池提供最科学的决策依据,为我国“双碳”目标贡献自己的智慧。 林霄竹: 我是信息科学与技术学院的博士生。我正在进行水下机器人的仿生生物学研究,最近还收到企业的邀约,想让我们的仿生机器人应用到他们的鱼塘里,简单来说就是做个“塘主”,虽然听起来这是个小项目,但我愿意从小项目起步,希望未来能够助力我国的无人潜航器、水下机器人,潜得更深、游得更灵活、同时造价更低! 闫启航: 我是信息科学与技术学院的本科生,大三的时候获得了国际生化传感器竞赛全球总冠军等医学应用领域的世界级奖项!这就要感谢学校鼓励我们自由探索,交叉学习,组建团队。最近我正在投入AI算力优化的课题。 陈嘉玥: 我是生命科学与技术学院的硕士新生。我们正在开启一个非常年轻的课题:探索冬眠动物中那些决定生命“暂停”与“重启”的生物大分子凝聚体开关。可能很大胆,但我相信通过研究,未来有一天人类也能够自主调节细胞选择“休眠”或“苏醒”,为长期太空飞行,设计可靠的生命支持方案。 江舸: 谢谢同学们,这就是真实的普通的上科大学生,这就是年轻的可爱的创新梦想!在今天分享的最后,我想和同学们一起用上科大的《日新曲》里面的歌词结束今天的演讲。 合: 华夏日新,吾校与共。未来,让我们一起共勉! (本文摘自江舸及上海科技大学创新转化团队在“天问·时代答卷‘为国担当 勇为尖兵’先进事迹报告会”上的演讲全文) 团队介绍: 上海科技大学发挥新型研究型大学在教育、科技、人才一体推进上的优势,全链条布局创新转化工作。学校遵循科技创新与市场运行客观规律,设立科技发展处和技术转移办公室主抓创新生态体系建设,这支创新转化团队齐心协力,推动学校形成特色鲜明的创新转化工作格局。据中国科技成果转化报告统计,以转让、许可、作价投资方式转化科技成果合同金额全国高校排名中,上科大已连续6年位列全国高校前列。全校专利转化率超过20%,已孵化67家高质量衍生企业,获得早期融资超20亿元。生命学院陈佳教授创办的正序生物,用碱基编辑技术在临床一期试验中临床治愈了全部入组地中海贫血症患者;信息学院学生团队创办的影眸科技近期再获数千万美元A轮融资。至今已举办7届的上海科技大学创新创业大会是上科大师生创新创业的首秀舞台。迄今为止已有超500个参赛项目、超300家投资机构、超千名投资人和企业高管评委参加,取得了公益助力国内外各高校院所师生科技成果转化的综合成效。