毛颖,复旦大学附属华山医院院长,国家神经疾病医学中心(华山)执行主任

吴泽翰,复旦大学附属华山医院神经外科医生

我们知道人类最主要的一个特殊功能就是语言。如果能够让失语病人,把他想说的话利用机器让他说出来。如果能够让盲人,通过新的脑机方法,在视皮层里真正反馈出外界世界,重见光明。甚至在未来让那些失去意识的植物人患者,通过解析与反馈其脑信号,让他们能够更快地苏醒。这些就是我们目前致力、并为之兴奋的未来方向。我相信未来能够实现,尽管这个未来还很遥远。

为脑机接口搭建“超级枢纽”

2025.11.11 上海

大家好。我是复旦大学附属华山医院神经外科的吴泽翰,也是华山医院脑机接口团队的成员之一。刚才大家在VCR里面看到的小董的故事,是上海也是我们华山医院进行的第一例全植入脑机接口植入手术。

我们的大脑,拥有大约860亿个神经元;它所有的活动,本质上都是电活动;脑机接口要做的,就是通过植入的电极,采集大脑中的电信号,再通过计算机编解码,转化成计算机可以理解的指令,从而去控制外部设备,包括机械手、外骨骼,鼠标、键盘等等。

对于小董来说,我们在他因为车祸而中断的神经通路上搭起了一座全新的“桥”。通过颅内电极,持续采集脑电,再通过不断地康复训练去磨合“脑”和“机”,让算法越来越能听懂小董的心声。

目前,在中国,像小董这样,因为车祸、中风等导致瘫痪、失语、神经功能障碍的患者,有数千万人之多。他们都在期待能有这样的一座“桥”。

对于健康人群而言,脑机接口也有很大意义。很多人都在畅想,有朝一日,脑机接口或许可以提升个体的智能,或是打通真实世界与元宇宙的边界,甚至达成精神意义上的永生。

但是,脑机接口的发展,离不开材料学、人工智能、集成电路、医学等多学科的合作。这是一个“患者出题、科研答题,政府护航”的宏大工程,作为医院和医生,恰好在中心去扮演一个“超级枢纽”的角色,将患者与科研创新、产业创新连接起来。

那小董为什么会选择我们,勇敢地成为第一例?答案或许就藏在华山医院神经外科七十多年的传承里。

上个世纪五十年代年史玉泉教授开创了中国最早的神经外科;本世纪初,周良辅院士带领团队进入“精确导航时代”,手术导航定位能精准到毫米级;如今,我们步入了功能神经外科时代,我们利用电极去解码大脑是怎么活动的,大脑每个区域的功能又是怎么连接的。正是站在巨人的肩膀上,我们才有了技术和人才的底气,成为患者与创新企业之间的桥梁。

那么华山医院具体是怎么做的呢?这些年,我们也在不断给这座“桥”添砖加瓦。

首先,我们自主研发了脑功能定位导航系统,能把开颅后寻找脑机接口植入位点的时间,从原来的几个小时压缩到3分钟。我们也牵头成立了“iBRAIN侵入式脑电数据联盟”,希望训练出我们自己的脑科学领域的ChatGPT。

第二,我们要扮演“质检员”。针对不同成熟度的脑机接口产品,设定三步走的阶梯式路径。

第三,作为国家神经疾病医学中心建设的主体单位之一,构建“临床引领-技术突破-产业落地”的闭环。在过去的一年里,我们和国内顶尖的近10家脑机接口创新企业合作,完成了几十台临床试验手术。

当然,在这一切的背后,是上海这座城市的布局和雄心。不久前,上海启动建设了“脑机接口未来产业集聚区”,同时华山医院也正式发起“脑机接口临床试验与转化创新联合体”,首批就有20多家成员单位加盟。这些举措,相当于是将创新“第一梯队”,集聚在成果转化的“最后一公里”,使得脑机接口发展的“上海模式”初露端倪。

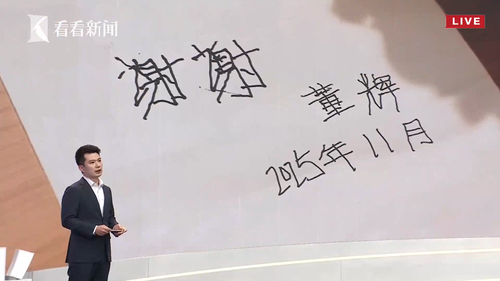

也许,这就是为什么会有越来越多来自全国乃至全世界的患者,来到上海,来到华山。而每当有脑机接口的新进展的时候,我们都会向社会发起临床试验招募,这个时候患者的信就会铺天盖地地冲进我的电子邮箱。但这一次,我收到了一封特殊的来信,这是一封纸质的手写信。

上面的几个字,正是故事开头的小董所写的。我记得第一次见小董的时候,他的手连动都动不了。

那么,现在的小董,到底恢复得怎么样了?我们毛颖院长说,今天他会陪一位老朋友来到现场。

访谈环节

脑机接口技术的未来发展方向:让盲人“看见”,让失语者“说话”

主持人:谢谢吴医生!我们也请出华山医院毛颖院长,谢谢小董今天来到报告会的现场。刚才看到珍贵的“谢谢”两个字,真的觉得背后有多少的坚持和努力。小董,给大家先打个招呼吧。

小董:大家好,我叫董辉,是一名脊髓损伤患者,来自河南新乡。

主持人:谢谢,这次是来上海复诊的吗?

小董:对的。我今年5月在华山医院复诊了一次,昨天是一周年又复诊了一次。

主持人:这一年多来,进步怎么样呢?

小董:这个出乎我的意料,我也没有想象到会有这么多的惊喜。刚开始做手术之前,我的左右手是完全没有力度,不可以抓握任何东西。等做完手术之后,脑机接口开始训练的第九天,我的右手可以微微地把圆球举起来,当时我真的很振奋,没想到这么快。接下来能够完整的把哑铃举起来,经过几天的训练,又可以左手拿起杯子喝水,右手也微微可以。就是简单的这几个动作,心里面真的很震撼。经过半年的训练后,我在家里面可以自己开电动车,虽然被吴医生发现了,说单独开这个电动车很危险,不能一个人操作。后期我又发现自己右手可以微微握起了笔杆,可以简单的写几个字。当时我看到真的很振奋,相信中国科学改变生活。

主持人:谢谢小董。刚才他反复提到“惊喜”和“振奋”,那么这一年,他究竟取得了哪些意想不到的进步?我们的编导也记录下了这段历程,让我们一起看大屏幕。

主持人:此刻,让我们用掌声为小董的进步致以敬意,可以感受到他的勇敢与坚毅。当然,这个掌声也送给华山医院医疗团队,谢谢你们的努力。毛院长,请您为我们简单讲一讲小董目前的整体恢复情况怎么样?

毛颖:刚刚小董说他感到震撼和不可思议,实际上作为我们团队的主刀医生,我也感到不可思议。说实话,我们目前对大脑的许多发展机制仍不完全了解。小董原本在长期稳定、毫无康复希望的情况下,现在我们可以看到他在不断康复。而且我们可以看到,在脑机结合治疗后,这次他来复诊时,即便没有佩戴外部的“机”,他的手也慢慢地自主恢复。这正体现出我们脑机接口发展的一个方向:我们希望将原有认为的环路和机制向前推进。这段时间,我们已为大概几十例类似的病人进行了治疗,让更多病人可以从中获益。小董的手让我们也感到非常震惊,恢复速度我也觉得不可思议。

主持人:我能感受到毛院长的激动,科技创造无限的可能。那么,未来脑机接口有没有可能有更广泛的应用?

毛颖:从现在来看,手部运动功能的恢复对我们来说只是第一步,是第一份“小菜”,我们的目标非常远大。因为我们知道人类最主要的一个特殊功能就是语言。如果能够让失语病人,把他想说的话利用机器让他说出来。如果能够让盲人,通过新的脑机方法,在视皮层里真正反馈出外界世界,重见光明。甚至在未来让那些失去意识的植物人患者,通过解析与反馈其脑信号,让他们能够更快地苏醒。这些就是我们目前致力、并为之兴奋的未来方向。我相信未来能够实现,尽管这个未来还很遥远。

主持人:谢谢毛院长,我们期待这个想法能早日实现,让“大菜”早日端上桌。同时,我们再次祝福小董早日康复,重新站起来,拥抱更美好的世界。祝福小董,也谢谢三位带来的温暖故事。

(本文摘自复旦大学附属华山医院脑机接口团队在“天问·时代答卷‘为国担当 勇为尖兵’先进事迹报告会”上的演讲和访谈内容)

团队介绍:

复旦大学附属华山医院脑机接口团队由复旦大学附属华山医院院长、国家神经疾病医学中心(华山)执行主任毛颖教授带领,核心成员包括毛颖、顾宇翔、吴劲松、陈亮、吴泽翰等,在继承发展显微与微创神经外科技术的基础上,创新性提出以脑功能保护、重塑及修复为核心的神经外科手术理念,并系统研发多项前沿技术,有力推动学科迈入“泛功能神经外科”新时代。目前接受脑机接口植入的受试者均为渐冻症、高位截瘫、脑卒中、意识障碍及严重精神障碍等重症患者。毛颖教授团队自主研发的脑功能导航技术已成功转化应用,可在3分钟内精确定位植入靶区,为脑机接口的术后解码效能提供关键技术支撑。在上海市协调推动下,团队围绕国家医学中心临床应用场景,联合企业与大学、科研院所、工程实验室和技术平台,建立创新联合体。以“临床引领-技术突破-产业落地”的良性循环,实现脑机接口技术从实验室到病床的快速转化,助力上海成为全球脑机接口产业的核心枢纽。